Виртуальная экскурсия «Уржумские маршруты «Вятского васнецовского кольца»

К 165-летию

Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933),

академика живописи, основоположника жанра исторического пейзажа. Малоизвестные страницы биографии.

из цикла «Вятское васнецовское кольцо»

«Вятское васнецовское кольцо» проходит более чем через сорок сел, деревень и районных центров Кировской области. Васнецовы – редкая для вятской земли новгородская фамилия. Все, кто её носит, принадлежат к одному роду, служившему вятскому краю с XVII века. В череде васнецовских мест Уржумский район является одним из опорных пунктов по сохранению исторической памяти о Васнецовых – священниках, художниках, учителях.

Еще в начале 18 века потомки хлыновского купца Астафия Васнецова, первого известного представителя рода, зачастую женили своих сыновей на девушках из Уржумской округи и выдавали дочерей замуж в деревни и села Уржумского уезда. Уже в то время родственники Васнецовых жили в Уржуме, Шурме, Лопьяле. Когда-то священники Васнецовы служили в церквях сёл Петровского и Рождественского. И не случайно молодой священник Михаил Васильевич Васнецов местом своего служения выбрал село Лопьял. А сыновья Михаила Васильевича — Аркадий, Александр, Николай и Петр учительствовали в Уржумском уезде..

Лопьял, Архангельское, Шурма. Время внесло свои коррективы в облик этих сел, однако остались здесь и приметы старины, не подверженные промчавшимся столетиям. Это архитектура и величие старинных сельских храмов, напоминающих об ушедшей эпохе, в которой было и васнецовское время ….

Итак, наш первый маршрут – в село Архангельское Уржумского района.

Село Архангельское

Село входит в состав Уржумского сельского поселения.

Расстояние от районного центра – г. Уржума – 9,5 км.

От территориального отдела – д. Поповки – 4,5 км.

Дата основания села – 1618 г.

Прежние названия: Буй, Буйско-Архангельское. Расположено на Яранском тракте и вдоль берега р. Буй.

Духовной доминантой села Архангельского является каменная Вознесенская церковь, одна из старейших церквей Уржумского района, отнесенная к объектам, имеющим историко-культурную ценность. Она построена в 1787 году на средства Мавры Ивановны Балахонцевой, одной из самых богатых помещиц Уржумского уезда. Престолов в Вознесенской церкви было три, они освящены в честь Вознесения Господня, в честь Архангела Михаила и святого пророка Илии. Церковный приход состоял из 18 селений, расположенных в радиусе 10 километров от храма. В 1849 году стараниями прихожан построена каменная ограда, в последующие десятилетия церковь расширялась, ремонтировалась, обновлялось её внутреннее и внешнее убранство. Церковь была действующей и содержалась в надлежащем порядке до закрытия в 1939 году.

Многое затем было разобрано и утрачено, неснятыми оставались лишь кресты на куполах. Реставрационные работы в церкви начались в 2008 году.

В настоящее время белоснежный храм, заметный издалека, радует своим обновленным видом. Средства на восстановление Вознесенской церкви были пожертвованы в том числе и предпринимателями.

Часовня при Вознесенской церкви является памятником архитектуры федерального значения. Это часовня-усыпальница, построенная 1907 году на месте захоронения владельца Андреевского винокуренного завода в д. Старое Липово Уржумского уезда, отставного поручика, помещика Андрея Алексеевича Садовеня (1833-1905). Она сооружена из красного кирпича, интересна в архитектурном отношении.

По местному преданию возводил часовню мастер-поляк. Здание представляет собой восьмигранное, усложненное выступами пьедесталов строение. Часовня является оригинальным по объемному и декоративному решению памятником архитектуры начала ХХ века.

В начале ХХ века в Вознесенской церкви служил иеродьякон-провидец Тихон (Кожевников в миру), уроженец д. Кугерь, покоящийся на архангельском кладбище. Ежегодно 29 июня у стен архангельского храма останавливается Свято-Тихоновский крестный ход, идущий от уржумского Троицкого собора к могиле праведника и к Кугерскому ключу, расположенному в 8 километрах от села Архангельского. Здесь, над купелью святого источника, построена часовенка, а в небольшой беседке, устроенной недавно волонтерами Казани и Уржума, есть место для отдыха паломников.

Село Архангельское по праву можно отнести к васнецовским селам Уржумского района.

Здесь, начиная с 1878 года, три года учительствовал Аркадий Михайлович Васнецов, брат знаменитых художников – Виктора и Аполлинария Васнецовых, окончивший Вятское земское училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и приготовления учителей. В конце XIX века Буйско-Архангельское по количеству жителей – 860 человек – было многолюднее, чем село Шурма. Имелось здесь и приходское училище.

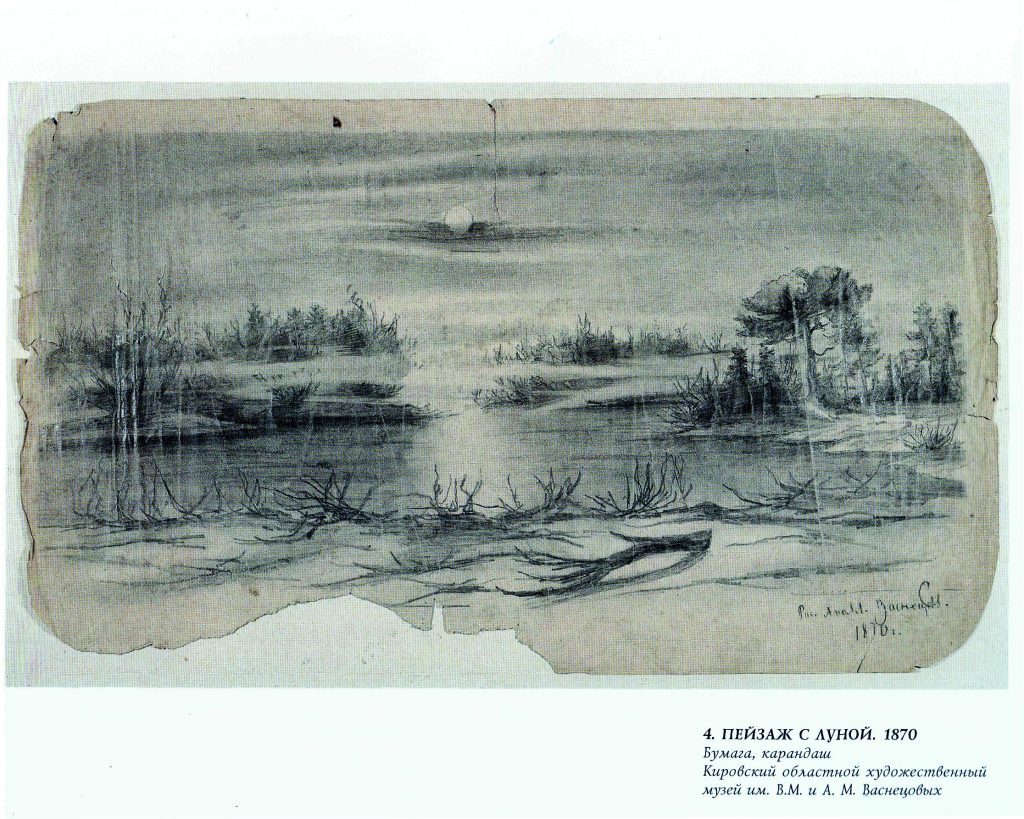

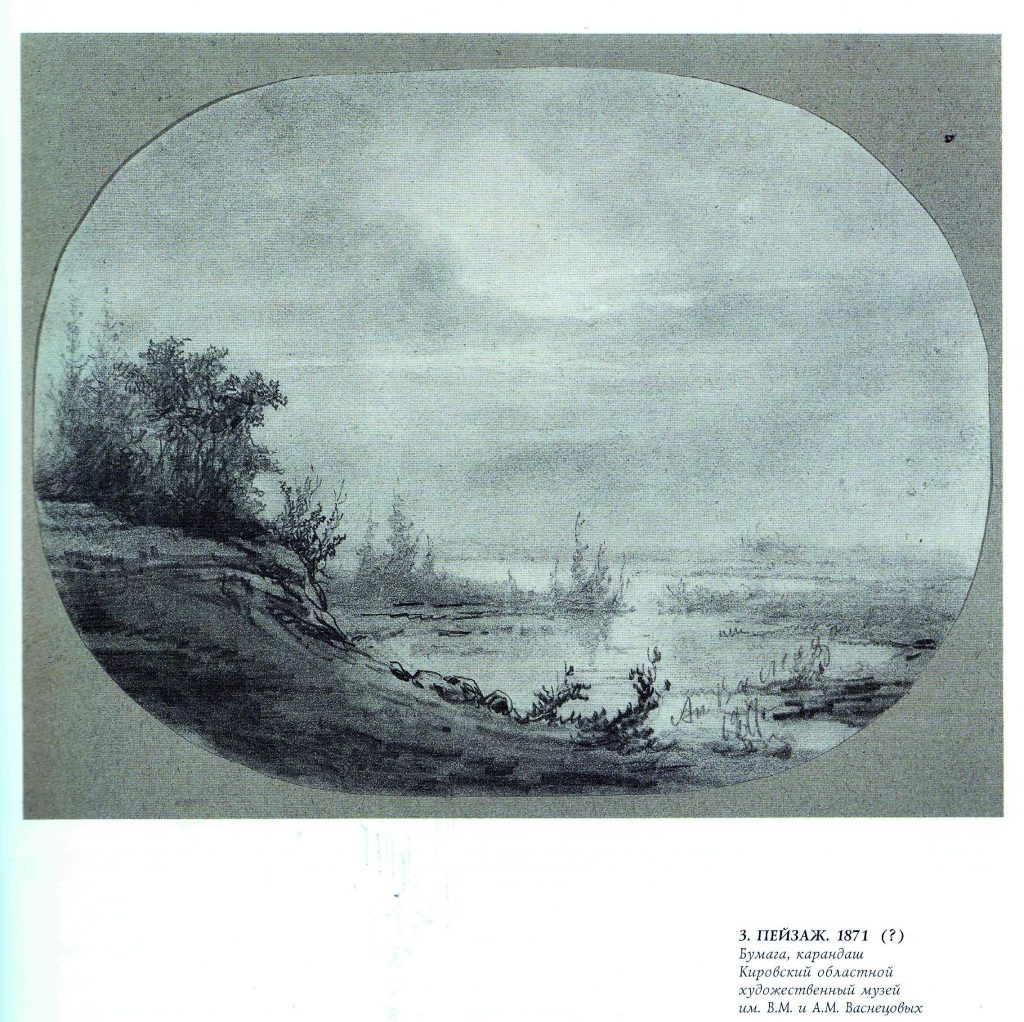

Двадцатилетний учитель Аркадий Васнецов жил на квартире у архангельского священника о. Андрея Соломина. Повидаться с ним приезжали другие братья – Александр, трудившийся в народных училищах Уржумского уезда, и Аполлинарий, служивший в те годы народным учителем в с. Быстрица Орловского уезда. Как художника, Аполлинария привлекали живописные окрестности старинного села. Он часто делал пейзажные зарисовки карандашом. Однажды он даже «зазимовал» в Архангельском.

Об этом упоминает Александр Васнецов в письме от 14 апреля 1904 года, адресованном Аполлинарию Михайловичу, ставшему к тому времени известным московским художником, мастером исторической живописи: «…Я, например, восхищался твоими картинами, которые ты рисовал французским карандашом, когда зимовал у Аркадия в с. Архангельском, а ты их забросил…».

Очень непростыми в жизни Аполлинария Васнецова были 1870-е годы. Он не поехал в Петербург для продолжения художественного образования, вернулся в Вятку и поступил в народные учителя. Посещая народнические кружки, Аполлинарий постепенно разочаровался и в идеях народничества – «хождения в народ», и в своей профессии учителя. Он едва не забросил рисование, но именно оно спасло его от душевного кризиса.

Аполлинарий делал иллюстрации для книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова, много рисовал на природе в окрестностях Вятки, Рябова и, как мы видим, Архангельского.

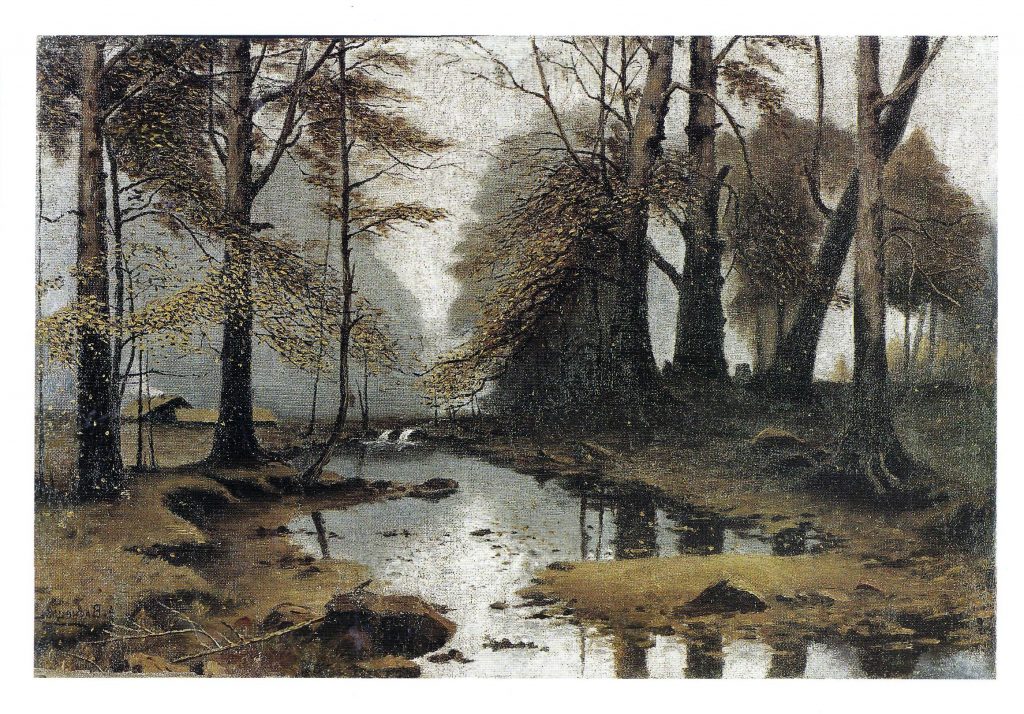

В 1878 году, перед самым отъездом в Москву к Виктору, обосновавшемуся в столице, двадцатидвухлетний Аполлинарий писал брату в письме о своей насыщенной духовной жизни: «…так никогда не рисовал. Представь, в месяц два пейзажа большого формата! Да и увлечения-то такого, пожалуй, не бывало… Сегодня в Уржуме куплю бумаги, т. к. вся уже вышла… французских карандашей… Если бы я не рисовал в теперешнее время, я не знаю, что бы со мной было». Нам неизвестно, сохранились ли ранние картины А. М. Васнецова, созданные на основе этюдов, написанных им в окрестностях села Архангельского… Может быть, эти картины природы, запечатленные в карандашных рисунках, использованы Аполлинарием Васнецовым в его фантазийных работах, таких, например, как «Осенний пейзаж», написанный в 1870-е годы? В его ранних романтических рисунках, выполненных карандашом, уже виден будущий талантливый мастер пейзажа, тонко чувствующий природу.

Александр Васнецов – младший из братьев, в Уржумском уезде учительствовал в деревне Страбыкино и в селе Шурма. Как все Васнецовы, Александр был по-своему талантливым человеком. Он имел литературный дар, был артистичен, обладал абсолютным музыкальным слухом и музыкальной памятью, играл на многих инструментах. Он был красив, любил и умел плясать, не знал устали в деревенских хороводах, хорошо пел и страстно любил русские песни.

Работая сельским учителем, он более 20 лет записывал народные песни в разных населенных пунктах уезда. Приезжая к брату Аркадию в Буйско-Архангельское, Александр и там вел записи народных песен, играя сам в праздничных хороводах. Как известно, в 1894 году, благодаря помощи братьев-художников, Александр Васнецов выпустил сборник «Песни Северо-Восточной России». Почти все песни, вошедшие в сборник, были собраны им на уржумской земле, отличавшейся своеобразной песенной культурой. Несколько игровых хороводных песен, записаны в Буйско-Архангельском.

Вот две из них:

Шел павлин горою;

Все люди за мною,

Едного нетутка –

Павла Николаича!

(Величают кого вздумается, его же ставят в середину круга)

У его у матушки

Печка истопленная,

Блинцы испеченные,

Каравай состряпанный:

Этакий высокий!

(Поднимают руки)

Этакий широкий!

(Расширяют круг)

Этакий низенькой!

(Отпускают к земле руки)

Этакий узенькой!

(Все сбегаются и сжимают того, кто в середине круга).

Ты, заря вечерняя!

Ты, игра веселая!

Поиграйте девушки,

У своей воли: у батюшки,

У родимой матушки.

У ворот стоит батюшко,

У широких свет-родной.

Он меня домой зовет,

Я нейду, не слушаю:

Не доиграны игры,

Не доплясаны пляски,

Не допеты песенки.

(Под эту песню желающие выходят из круга и пляшут. Ею заканчивается хоровод. Пропев песню много раз, наплясавшись вдоволь, все расходятся по домам).

Буйско-Архангельское Александр Васнецов посещал еще несколько раз и уже без Аркадия, который, поменявшись на время местами с коллегой, уехал учительствовать в отдаленную деревню Илеть (сейчас населенный пункт в Звениговском районе республики Марий Эл). Он мечтал вернуться обратно, но не пришлось.

Все братья – и Аркадий, и Аполлинарий, и Александр, вспоминали об этом уржумском селе с легкой печалью, и благодарностью. Здесь они были молоды и свободны, занимались творчеством. А впереди была целая жизнь….

Источники

Васнецов, А. М. Песни Северо-Восточной России, записанные в Вятской губернии в 1868-1894 гг. – 2-е изд. / А. М. Васнецов; ред., вступ. ст., примеч. и библиогр. указ. Л. В. Дьяконова. – Киров, 1949.

Васнецовские сёла уржумской земли: памятные места Уржумского района / МКУ «Управление культуры администрации Уржумского муниципального района»; МКУК «Уржумская центральная библиотека»; сост. Л. Ручникова. – Уржум, 2013. — С. 9-14.

Виноградов О. Н., Вятский род Васнецовых: Исследование / О. Н. Виноградов. – Киров, 1998. – 100 с.: ил.

Горюнова, Л. Б. Аполлинарий Васнецов – художник и мыслитель: альбом / Л. Б. Горюнова. – Киров: Вятское книжное изд-во, 2006. — С. 23.

«Душа моя при тебе…»: Братья Васнецовы: Письма / сост. Р. Я. Лаптева, Т. В. Малышева. – Киров, 2019. – 432 с.

«В храм Божий надо ходить, пока ноги ходят!»: Жизнеописание иеродиакона Тихона (Кожевникова) / изд. 2-е, доп. – Киров: ООО «Веси», 2017. – 47 с.: ил.

Письма Аполлинария Михайловича Васнецова брату Аркадию Михайловичу Васнецову и его семье в Вятку. 1895-1931 гг. / публ. Т. В. Малышевой // Герценка: Вятские записки. – Киров, 2003. – Вып. 5. – С. 138-150.

«Помыкал я в своей жизни горя!»: письма Александра Васнецова из Вятки братьям Виктору и Аполлинарию в Москву (1901-1926) / публ. Р. Я. Лаптевой // Герценка: Вятские записки: – Киров, 2004. – Вып. 7. – С. 144-145.

«Только в письмах отвожу свою душу…»: письма Александра Михайловича Васнецова из Уржумского уезда Вятской губернии. 1880-1900 гг. / публ. Р. Я. Лаптевой // Герценка: Вятские записки. – Киров, 2003. – Вып. 5. – С. 111-138.

Фото и рисунки в тексте с сайтов открытого доступа, из архива Уржумской центральной библиотеки.

1,208 total views, 1 views today